リノベーションされた空き家や空き地に伺ってレポートする「下町くらし不動産」。今回は、長田の住宅街の一角にある住み開きの本屋「空地文庫(あきちぶんこ)」を訪ねました。店主はダンサーでもある小松菜々子さん。暮らしと表現、そして地域の気配が交わるこの場がどのように生まれ、どんなふうに町にひらかれているのか伺いました。

住まいを「ひらく」ことで始まった本屋

「かっこいい理由は何もなくて、半分むりやり始まったんです」

そう笑いながら、空地文庫がはじまるきっかけを語りだした小松さん。NPO法人DANCE BOXが主催する国内ダンス留学@神戸をきっかけに横浜から神戸に移住。そのプロジェクトを終えた頃、小さなワンルームからの引っ越し先を探していたときに、タイミングよくこの長屋のオーナーに「ここ、使ってもいいよ」と声をかけられたのが最初のきっかけだったそうです。

「住むつもりで話を進めていたら、直前になって『普通に住まれると困る。せっかくなら1階を町の人に開いて、若い子たちが集まれる場所を作ってほしい』と急に条件を出されて。交渉モードになりました(笑)」

場を持つことはそうそうできる経験ではない。どうせなら、ダンスやアートが好きな人だけでなく、子どもからお年寄りまで、いろんな人が立ち寄れる場所にしたい。かつて読書会を主宰していた経験から、「みんながお薦めの本を持ち寄るようなノリで本屋さんができたら」と、「空地文庫」の構想が生まれました。

「あのとき、無理やりやらされていなかったら、普通に住んでいましたね。家に人が来るのは嫌ですし、私は引きこもりタイプなので」と本音をのぞかせつつも、「人に会わなきゃいけないし、片付けないといけない。今思えば人間としては良かったなと思います」と、この場所がもたらした変化を語ってくれました。

値段はお客さんが決める。「投げ銭」という実験

空地文庫の特徴である「投げ銭制」。開店当初は、フリーマーケットアプリなどで相場を調べて値付けをしていましたが、ある違和感が芽生えたそうで。

「人からもらったものに自分が値段をつけるのが、なんだか不思議で。利益を求めているわけでもないし、詐欺師っぽい気もして。だったら、お客さんに決めてもらえばいいじゃん、って」

値段をお客さんに委ねることで、コミュニケーションが生まれる。本の価値を真剣に考える人もいれば、安ければ安いほどいいと考える人もいる。その人の「人間的な部分」が見えるのが面白い、と小松さんは言います。この試みは、「ものに値段をつける」という日常的な行為を、私たちに問い直させてくれる実験のようでもあります。

不思議なことに、投げ銭制にしてからの方が、本を寄付してくれる人が増えたそう。「アナーキーなことをやっているから」と寄付してくれる人もいるのだとか。誰かの大切にしていた本が、また別の誰かの元へと旅立っていく。空地文庫は、そんな本の優しい循環が生まれる場所になっています。

ダンスとつながる場づくり。人の気配。

ダンサーとして活動してきた小松さん。空地文庫の運営は、舞台作品の“振付”と通底していると話します。

「住宅地の真ん中にあるここに人が集まるには、“動線”が必要です。劇場も本屋も、特定の目的のために閉じがちな空間だけれど、誰もが出入りできる“ひらき方”を考えるのは、不特定多数のための振付みたいなもの。いろんな年齢や立場の人が同じ場所で言葉を交わせることに、いちばん興味があります」

横浜のニュータウンで育った小松さんにとって、現在の長屋暮らしは対照的な環境。

「近所の家の喧嘩も、お向かいの家族の声も、全部聞こえてくる。生まれ育った環境と真逆で常に他人の気配がある。鍵をかけないと近所の子どもが勝手に入ってきてイライラすることもあるけど、孤独を感じづらかったり、当たり前にコミュニケーションがあるのは新鮮で良い体験です」

面倒くささの半面にある、救われる瞬間。そんな人間味あふれる下町の日常に揉まれながら、空地文庫は今日も静かに営まれています。

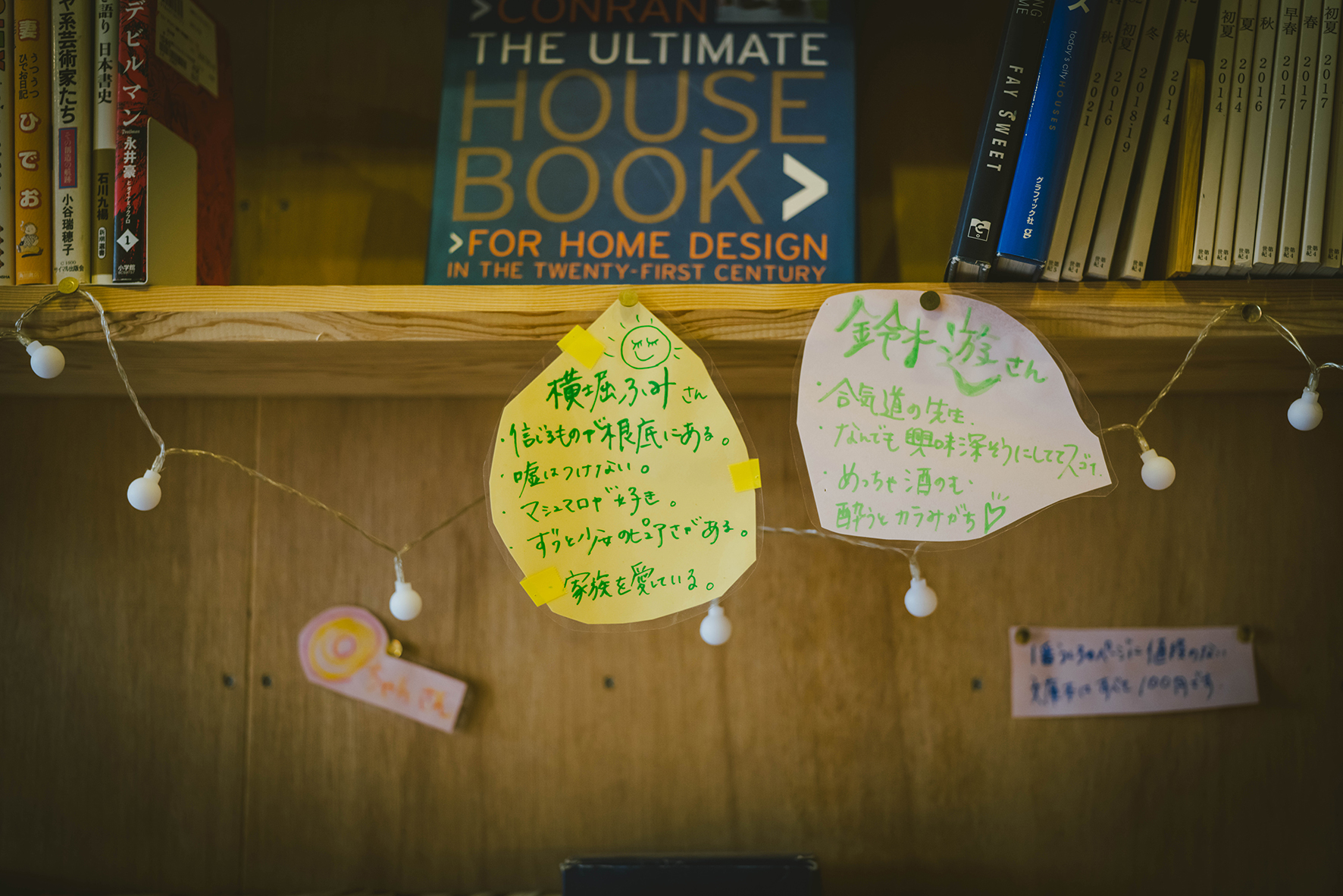

本棚の向こうに、人がいる

店内の本棚には、寄贈者ごとの小さな“コーナー”が点在します。たとえば「津賀ちゃん」「石川くん」「ただすさん」時には人気であっという間になくなる棚も。プロフィール文は本人ではなく、その知り合いが書くことも多く、棚の向こう側にいる“ひと”の存在がふっと立ち上がってきます。

そこで、“好きな本”を尋ねると、少し迷いながらも『アルケミスト』(パウロ・コエーリョ)を挙げてくれました。奇しくもその本は、誰かが寄付してくれたものとして、本棚に並んでいました。

9月には小さな映画上映会を予定。秋の「下町芸術祭」の時期には、アーティストたちの訪問やイベントも計画中です。詳しい情報は、空地文庫のInstagramで随時更新されます。

「本当は引きこもりタイプだし、自分からはやらなかった。でも、むりやりでも人に会う場所を持てたのは、人としてはとてもラッキーなことでした。この場所のお陰で救われている部分はとても多いです。」

日常の延長にある出会いと会話、その偶然を受け止めるための、ひらかれた本棚。空地文庫は今日も、ひっそり、しかし豊かに、町とつながっています。

壁一面に貼られるまちのポスターやチラシ

いろんなひとのおすすめの本が並ぶ

このあたりにアルケミストがありました。

この看板を目印に入ってみてください。

掲載日 : 2025.09.16